Les PFAS, ou polluants éternels, sont des composés chimiques très stables utilisés depuis des décennies dans de nombreux produits du quotidien. Cet article explique ce que sont ces substances, pourquoi elles posent problème et se penche plus particulièrement sur le TFA, un PFAS à chaîne courte aujourd’hui omniprésent dans les eaux, les sols et les aliments.

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) forment un vaste groupe de plusieurs milliers de composés chimiques synthétiques, utilisés depuis les années 1940. Elles ont en commun la présence d’au moins une liaison carbone-fluor, l’une des plus stables en chimie. Cette stabilité leur confère des propriétés remarquables: résistance à la chaleur et aux produits chimiques, caractère hydrophobe, lipophobe et antitache. Ces qualités expliquent leur usage très large, aussi bien dans la vie quotidienne que dans l’industrie : vêtements imperméables, poêles antiadhésives, emballages alimentaires, cosmétiques, climatisation, produits phytosanitaires, semi-conducteurs, mousses anti-incendie, production textile, galvanoplastie.

L’extraordinaire stabilité des PFAS fait aussi leur danger. Ces substances se dégradent très lentement, peuvent persister des siècles dans l’environnement et s’accumuler dans les écosystèmes comme dans le corps humain.

Même lorsqu’ils se transforment, certains PFAS donnent naissance à des composés à chaîne plus courte, qui restent souvent toxiques et persistants.

Les PFAS se dispersent facilement portées par l’eau et les courants atmosphériques. Aujourd’hui on les trouve partout : dans l’air, l’eau, les sols, les forêts et jusqu’aux sommet alpins les plus reculés. Les voies d’exposition sont multiples: ingestion via l’eau potable ou les aliments, inhalation de poussières domestiques, contact avec des produits du quotidien comme les textiles, les emballages ou les cosmétiques. [1]

La plupart des PFAS restent peu étudiés, tandis que les PFOS et PFOA, eux, sont bien documentés et considérés comme cancérogènes. Mais les recherches se multiplient et vont toutes dans la même direction: ces substances ont de nombreux effets nocifs sur la santé. Le TFA, en particulier, attire désormais l’attention des scientifiques: il est considéré comme reprotoxique, c’est-à-dire susceptible d’altérer la fertilité et d’affecter le développement du fœtus [2].

Pour découvrir où les PFAS se cachent à travers l’Europe, consultez la carte interactive “Map of Forever Pollution in Europe”

L’acide trifluoroacétique (TFA), le plus petit des polluants éternels, est une PFAS à chaîne courte, ce qui signifie que sa molécule est petite et contient moins d’atomes de carbone que les PFAS à chaîne longue. Même s’il est fabriqué par l’industrie chimique, la plupart du TFA présent dans la nature ne provient pas directement de sa production, mais se forme lors de la dégradation d’autres PFAS utilisés, par exemple, dans les pesticides ou les gaz fluorés. Sur les quelque 10 000 PFAS connus, environ 2 000 peuvent se transformer en TFA une fois libérés dans l’environnement.

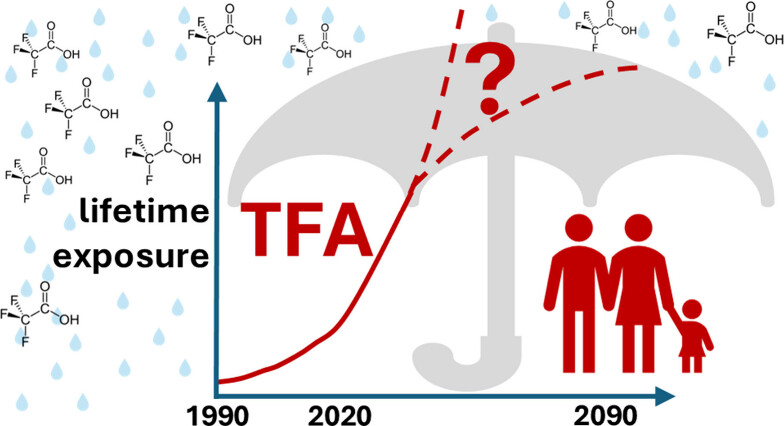

Le TFA est l’un des produits chimiques synthétiques les plus stables jamais fabriqués par l’homme: sa demi-vie dépasse 10 000 jours (près de 30 ans), ce qui signifie qu’il pourrait persister plus de deux siècles dans l’environnement avant de disparaître totalement. De plus, il est extrêmement mobile et très soluble dans l’eau. La persistance du TFA fait que chaque nouvelle production s’ajoute à l’accumulation existante dans l’environnement, exposant toujours davantage les générations futures.

Le TFA est désormais présent presque partout en Suisse. Selon le réseau national de surveillance des eaux souterraines (NAQUA), du TFA a été retrouvé dans plus de 98 % des stations analysant les eaux souterraines à travers le pays. Ce qui est d’autant plus préoccupant c’est que le TFA est bien plus présent que les autres PFAS: ses concentrations sont de 100 à 1000 fois plus élevées que celles mesurées jusqu’ici pour les autres substances. [3]

En raison de sa forte persistance et de ses émissions continues, la concentration de TFA continue d’augmenter. Le rapport 2024 de l’Association des services des eaux du lac de Constance et du Rhin (AWBR) met en évidence une augmentation préoccupante des concentrations de TFA dans le Haut-Rhin: depuis les premières mesures en 2016, les valeurs ont doublé.

Cette tendance n’est pas limitée au Rhin: des hausses similaires sont observées dans plusieurs grands lacs suisses, notamment ceux de Constance, de Zurich, de Bienne et des Quatre-Cantons. [4]

Le TFA est une substance très mobile. Lorsqu’il se forme, c'est-à-dire lors de la dégradation de certains PFAS, il est rapidement entraîné par l’eau vers les nappes phréatiques ou s’accumule dans l’eau contenue dans le sol. Comme il se concentre dans les pores du sol, il peut être facilement absorbé par les plantes à travers leurs racines. [5]

Des travaux plus récents, réalisés dans le cadre de l’homologation du produit phytosanitaire flufénacet, ont confirmé cette capacité d’absorption en quantités significatives par les racines et son transport vers les tiges et les feuilles [6]. Ce phénomène prend toute son importance sur les terres agricoles, là où les sources de TFA, issues majoritairement de la dégradation de produits phytosanitaires, entrent en contact avec des cultures à croissance rapide et à forte consommation d’eau.

Plusieurs études ont été menées pour évaluer la présence du TFA dans les aliments et boissons:

Des analyses en Allemagne montrent que le TFA se retrouve dans nos boissons: en moyenne 6 µg/L dans la bière et 2 µg/L dans le thé. [7]

Pain, pâtes, biscuits: tous contiennent du TFA issu des pesticides PFAS. Une étude en Autriche a analysé 48 produits, bio et conventionnels, et a trouvé de 13 µg/kg dans le seigle bio jusqu’à 420 µg/kg dans des biscuits classiques. Les niveaux sont trois fois plus élevés qu’il y a huit ans, et jusqu’à1 000 fois plus que dans l’eau potable. [8]

Le TFA dans le vin a explosé depuis 2010. Les vins d’avant 1988 n’en contenaient pas, mais ceux produits entre 2021 et 2024 affichent en moyenne 122 µg/L, avec des pics dépassant 300 µg/L. Ce phénomène touche tous les pays producteurs étudiés, et les niveaux sont bien supérieurs à ceux présents dans l’eau. [9]

Ces résultats montrent que le TFA s’accumule facilement dans les plantes et circule tout au long de la chaîne alimentaire, finissant par atteindre nos aliments et nos boissons. Cette accumulation soulève des questions sur ses effets à long terme, notamment sur la fertilité et le développement des organismes à l’échelle mondiale. [10]

Cet article s’inscrit dans une série consacrée aux PFAS, et plus particulièrement au TFA. Les prochains volets exploreront les principales sources de TFA, ses impacts sur la santé et l’environnement, ainsi que les réponses politiques actuelles, souvent jugées insuffisantes, pour freiner son accumulation dans la nature et la chaîne alimentaire.

Ces articles ne sont pas seulement des alertes : ils traduisent un effort de vulgarisation et d’information qui permet à chacun·e de comprendre des enjeux techniques et d’agir en connaissance de cause.

Si vous souhaitez nous aider à poursuivre ce travail essentiel, vous pouvez soutenir Future 3 en faisant un don : future3.ch/don

[1] Weber S et al. (2025) PFAS in Fischen aus Flüssen beider Basel. Rudin E., Aicher L., Heuberger M., Kroll A., Stamm C. (2025). PFAS : présence, risques et pistes d’action. Swiss Academies Factsheets, vol. 20, no 4. Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). DOI : 10.5281/zenodo.16958276

[2] European Chemicals Agency (ECHA). ECHA Registration. Dossier for Trifluoroacetic Acid. https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/5203/7/1

[3] TFA dans les eaux souterraines, sur le site de l’OFEV : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/eaux-souterraines/qualite-des-eaux-souterraines/tfa-im-grundwasser.html#984684422

[4] Fleig, M., & Klinger, J. (2024). Ergebnisse aus dem Untersuchungsprogramm 2024. In 56. AWBR-Jahresbericht 2024(pp. 27–58). TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe. https://www.awbr.org/informationen/jahresbericht/ https://www.aquaetgas.ch/fr/actualité/nouvelles-de-la-branche/20250523-awbr-tfa-trend-valeurs-augmentées-interdiction/

[5] Boutonnet, J.C; Bingham, P; Calamari, D; de Rooij, C; Franklin, J; Kawano, T; Libre, J-M; McCul-Ioch, A; Malinverno, G; Odom, J.M; Rusch, G.M; Smythe, K; Sobolev, I; Thompson, R; Tiedje, J.M (1999): Environmental Risk Assessment of Trifluoroacetic Acid, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 5:1, p. 59-124. DOI:10.1080/10807039991289644

[6] EFSA – Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (2017a): Flufenacet: Draft Renewal Assessment Report Flufenacet, Volume 3, Annex B.8 (AS) Fate and Behaviour in the Environment. https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170920 (en date du :19.08.2021)

[7] Scheurer, M; Nödler, K (2021): Ultrashort-chain perfluoroalkyl substance trifluoroacetate (TFA) in beer and tea – An unintended aqueous extraction. – in: Food Chemistry 351 (2021) 129304 https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129304

[10] Environ. Sci. Technol. 2024, 58, 45, 19925–19935 https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.4c06189?ref=article_openPDF