L’adoption de l’initiative parlementaire Bregy aurait pour conséquence l’homologation de nombreuses substances actives jusqu’ici non autorisées en Suisse sans véritable évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Cela entraînerait des risques sanitaires importants, certaines de ces substances étant extrêmement dangereuses pour la santé humaine. L’une de ces substances critiques est le triallate – un herbicide neurotoxique et potentiellement cancérigène, interdit dans plusieurs pays voisins mais qui pourrait être autorisé et utilisé en Suisse, bien que sa nocivité soit parfaitement connue.

Les produits phytosanitaires doivent-ils être autorisés en Suisse s'ils le sont déjà dans l'un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Italie, France, Belgique ou Pays-Bas ? Cette modification de la loi fait actuellement l'objet de discussions. La proposition provient de l'initiative parlementaire «Une protection des plantes moderne, c'est possible» du conseiller national Bregy. En cas d'acceptation de l’initiative parlementaire Bregy, on renoncerait en Suisse à un examen sanitaire et environnemental essentiel. Ceci au détriment de la santé de la population.

Dans le dernier article de blog, nous avons vu que le fongicide nocif tétraconazole pourrait être autorisé en Suisse par l’initiative parlementaire Bregy. Mais il existe encore d'autres substances préoccupantes qui pourraient être autorisées et épandues en Suisse si cette initiative parlementaire était adoptée, et qui auraient donc des effets négatifs sur notre santé.

Une bonne indication de la dangerosité des produits phytosanitaires est leur classification par l'UE comme candidats à la substitution. Sont classées comme telles les substances qui, en raison de leur nocivité, doivent être remplacées par des substances actives moins dangereuses (pour plus d'informations sur les candidats à la substitution, voir ci-dessous). C'est pourquoi les candidats à la substitution ne sont normalement autorisés dans l'UE que pour une durée maximale de 7 ans.1 Dans la pratique, on constate toutefois que ces substances restent souvent utilisées bien plus longtemps que prévu. C'est ce que montre l'exemple du triallate : cette substance est déjà utilisée depuis 15 ans sans avoir fait l'objet d'un examen scientifique, soit deux fois plus longtemps que prévu.2

Selon le règlement de l'UE, une substance est considérée comme candidate à la substitution si elle remplit au moins l'un des critères suivants :

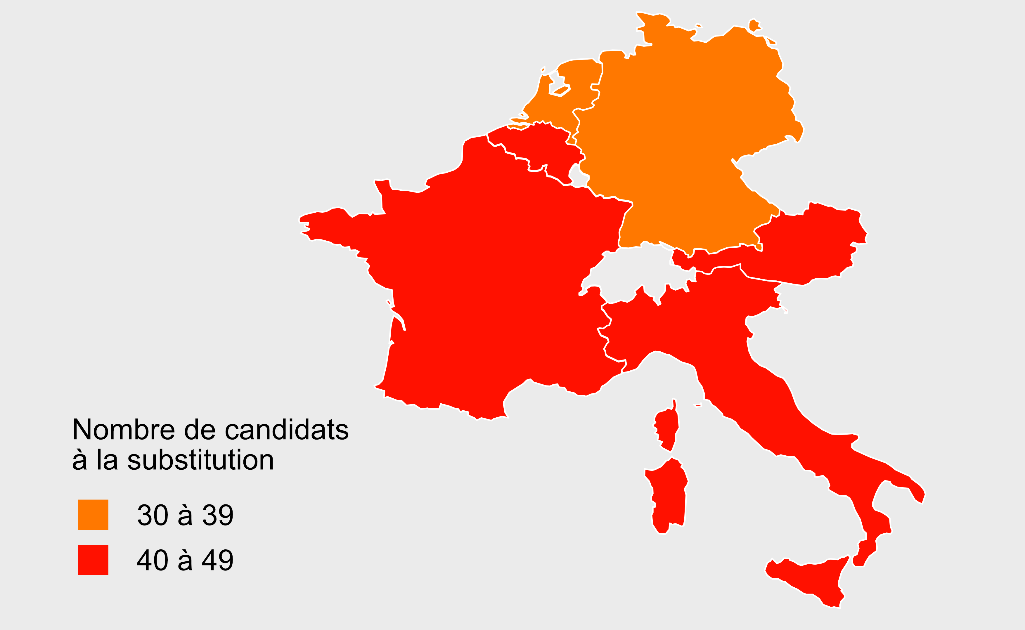

Une étude réalisée en 20223 par le Pesticide Action Network (PAN) Germany a révélé que de nombreux pays de l'UE utilisent un nombre effrayant de candidats à la substitution malgré la connaissance de leur nocivité. La Figure 1 montre le nombre de candidats à la substitution pour les pays de référence qui seraient concernés par l’initiative de Bregy.

Environ un quart des substances actives qui pourraient être nouvellement autorisées en Suisse par l’initiative parlementaire Bregy sont des candidats à la substitution.4 Ce nombre élevé prouve qu'en cas de mise en œuvre de cette initiative parlementaire, de nombreux pesticides qui ne devraient plus être utilisés en raison de leur toxicité pourraient être autorisés. Dans le groupe des candidats à la substitution, il existe des substances particulièrement dangereuses. L'une d'entre elles est le triallate.

Le triallate est un herbicide sélectif utilisé pour lutter contre diverses graminées annuelles. Il est surtout utilisé dans les cultures de céréales, d'oléagineux et de betteraves sucrières. La substance active agit par le biais du sol et y reste active pendant une période prolongée (= effet sur le sol). Elle est généralement appliquée lorsque la culture est déjà semée mais n'a pas encore germé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore levée. Dès que les herbes indésirables germent, elles absorbent la substance active par le sol. Le triallate inhibe certaines enzymes nécessaires à la division cellulaire. La croissance des plantules est ainsi perturbée, ce qui entraîne finalement la mort des mauvaises herbes.5,6

La liste des indications sur les risques relatifs au triallate (voir ci-dessous) ne révèle pas, à première vue, d'effets nocifs particulièrement marquants. La mention de lésions organiques est toutefois alarmante. Le classement de la substance active comme candidat à la substitution par l'UE2 prouve en outre qu'il existe un risque pertinent pour la santé et que ce risque est officiellement reconnu.

Selon la catégorisation officielle de l’UE, les mentions de danger suivantes s'appliquent au triallate :

L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) fournit de plus amples informations sur la nocivité du triallate. La substance active est autorisée aux États-Unis depuis 1961, soit 50 ans plus tôt que dans l'UE.2 L'EPA estime que la neurotoxicité est le principal effet toxique du triallate.7 D'autres études8 ont également pu constater des effets neurotoxiques chez différents mammifères (notamment le rat, la souris, le chien, le lapin et le hamster). Les symptômes observés chez les animaux testés comprenaient des tremblements, des changements de comportement, un manque de coordination musculaire, une motricité perturbée, une diminution des réflexes et des modifications de la moelle épinière.

Le système nerveux n'est pas le seul à être affecté par l'exposition au triallate, d'autres organes peuvent également subir des dommages. Des études ont montré un effet cancérigène sur les mammifères.8 C'est pourquoi l'EPA a classé le triallate comme « cancérogène possible pour l'être humain ».7 Dans les études8 sur les mammifères, les souris ont présenté des modifications du foie, du cerveau, de la cornée et de la moelle épinière après avoir ingéré du triallate dans leur alimentation. Le NOAEL9 était de 12,4 milligrammes par kilogramme de poids corporel par jour. Pour un être humain de 70 kg, cela signifie qu'il ne faut pas dépasser une consommation de moins d'un gramme (0,87) par jour pour éviter des problèmes de santé.

L'EPA a conclu que la présence de résidus de triallate dans l'eau potable constituait un risque réel pour la santé, compte tenu de ses effets potentiellement cancérigènes. Un programme de surveillance du triallate et de ses produits de dégradation dans les eaux de surface a donc été lancé aux États-Unis.7 De la même manière, les Pays-Bas ont proposé de surveiller les concentrations du triallate dans les eaux souterraines.10

Pour la Suisse, cela signifie qu'il serait plus judicieux d'utiliser les connaissances scientifiques et les expériences internationales et de ne pas autoriser le triallate du tout.

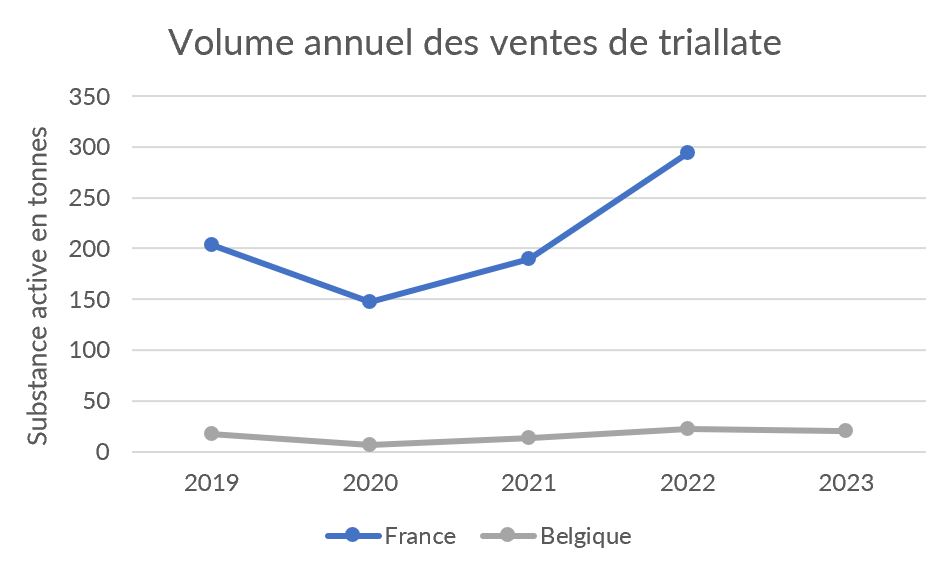

Parmi les pays de référence de l’initiative parlementaire Bregy, le triallate est autorisé en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. En Allemagne et en Autriche, la substance active est interdite. La France n'a retiré son autorisation que récemment (mars 2025).11 La raison de ce retrait en France était la dangerosité avérée du triallate. Comme le montrent les volumes de vente de triallate au cours des dernières années (voir Figure 2), la consommation était particulièrement élevée en France. En 2023, le volume des ventes est passé à près de 300 tonnes. Les ventes en Belgique sont restées relativement constantes, avec environ 20 tonnes par an. Une autorisation d'urgence récemment prescrite en Belgique montre que la substance active est également utilisée actuellement.12

L'exemple du triallate montre clairement à quel point l'application de l’initiative parlementaire Bregy peut être dangereuse. Certains pays interdisent certes une substance active parce qu'elle représente un danger pour l'être humain et la nature (comme dans le cas de la France). Dans d'autres pays, – qui font également partie des pays de référence de cette initiative parlementaire – la substance active continue d'être utilisée, car elle est toujours autorisée au niveau de l'UE. Il existe donc un risque que l’initiative parlementaire Bregy autorise également en Suisse des substances dangereuses pour la santé, comme le triallate, bien que leurs risques soient prouvés par des études et reconnus dans certains pays. Il n'est globalement pas responsable de se baser sur les autorisations de certains pays sans procéder à une évaluation indépendante des risques pour la santé.

Une procédure d'autorisation plus efficace pour les produits phytosanitaires est en principe judicieuse - mais l’initiative parlementaire Bregy ne va pas dans ce sens. Au lieu de donner la priorité à la protection de la population suisse, on s'accommode de risques sanitaires inutiles. Il est donc indispensable que la procédure d'autorisation prenne systématiquement en compte les connaissances scientifiques actuelles concernant les risques que représentent les substances actives pour la santé.

[Source article original: ohnegift.ch]

Tous nos remerciements à l'équipe de ohnegift qui nous a gentiment donné la permission de reproduire leur article.

[1] EU-Verordnung 528/2012, article 14.

[2] Euopean Commission: Active Substance : Tri-allte. (consulté le 30.05.2025)

[3] Chemnitz, Wenz & Haffmans (2022) : Pestizidatlas. Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft.

[4] Calcul propre avec données de : European Commission : Search Active substances, safeners and synergists. (consulté le 29.05.2025)

[5] University of Hertfordshire (2025) : Pesticide Properties DataBase. Tri-allate. (consulté le 30.05.2025)

[6] Wang (2000) : Investigations on the behavior of the carbamate insecticide pirimicarb and the thiocarbamate herbicide triallate and their metabolites in soil.

[7] United States Environmental Protection Agency (EPA) (2001) : R.E.D. FACTS. Triallate.

[8] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (2021) : GESTIS-Stoffdatenbank. Triallat. (consulté le 30.05.2025)

[9] = No Observed Adverse Effect Level. Est une valeur limite en toxicologie et décrit jusqu'à quelle dose aucun effet nocif significatif n'est observé.

[10] van Loon et al. (2020) : Grondwaterkwaliteit Nederland 2020.

[11] ANSES E-Phy (2024) : AVADEX 480 GOWAN FRANCE

[12] Fytoweb (2025) : Produit à base de triallate temporairement autorisé contre les graminées annuelles, la folle avoine, le vulpin des champs et le ray-grass en culture de racines de witloof.